親子で楽しく食事をする方法(3)食べさせ方のポイント

赤ちゃんは離乳食の時期を経て、だんだん食べられるものが増えていきます。でも、「ごはんを食べてくれなかったらどうしよう」など、心配はつきませんよね。そこで、食べる意欲を育てる食べさせ方のポイント、スプーンで与える場合、手づかみ食べの場合、それぞれの「いつから」「なにを」「どのように」を説明します。

講師: 大山牧子(神奈川県立こども医療センター 偏食外来担当医)

スプーンで与える場合

食べることは、大人には簡単なことでも、子どもにとっては大変なことです。

スプーンで与えはじめるのは、首がすわり、支え座りができ、腹ばいにすると両手のひらを使って胸が持ち上がるくらいが目安です。

親が「あーんして」って言ったら、子どもが受け入れて口を閉じたらはじまりです。

初めてのスプーンは、すくう部分が浅く、幅が子どもの口の幅の2/3くらいだと入れやすいです。

スプーンの先端にペーストをのせて口にいれ、口を閉じたら、水平に引き抜くようにします。引き抜くとき、スプーンを上あごにこすりつけないようにしましょう。

子どもの安定したひとり座りは、離乳食をペースト状のものから、上あごと舌でつぶせるくらいのものに移行する目安になります。

スプーンを持ちたがったら?

食べさせられることを嫌がり、自分でスプーンを持ちたがることもあります。そんなときはスプーンを3本用意してください。

スプーンを持ちたがったら渡して、持たせながら2本目で食べさせます。2本目もほしがったら渡して、両手で持たせたまま、3本目で食べさせます。

手づかみ食べの場合

自分で手に持つことに慣れてきたら、今度は野菜のスティックなどを渡し、手づかみ食べの練習をしていきましょう。

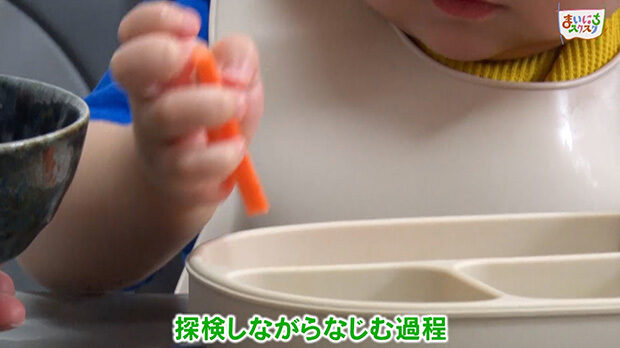

手づかみ食べは、自分から食べものに興味を持ち、触って手に取り、探検しながらなじむ過程です。最初の段階はカロリーをとることが目的ではありません。

子どもが自分から見て、触って、遊び、納得して、なめる、かじる、飲み込むというプロセスが必要なのです。

生のままの7〜8cmの棒状に切ったにんじんなど、硬くてかめない程度の野菜をトレイに置いて食事をしましょう。

あくまで、ここでは硬い食べものを口に入れることに慣れるのが重要です。

万が一、子どもが飲み込んでしまいそうになっても引き抜くことができるよう、硬めのスティック野菜にしますが、絶対に目を離さないようにしましょう。

子どもが自分から手に取った食べものを口に入れてなじんでいくことがポイントです。決して、大人が子どもの口に入れません。

慣れてきたら野菜だけでなく、口の中で溶けるスティック状のビスケットなどに徐々に変えてみましょう。味を楽しみながら溶かしたり、なめたりできるかもしれません。

口に入れ過ぎてしまったら?

手づかみ食べで心配になるのが、子どもが口に入れ過ぎてしまうこと。子どもが自分で口に入れて「おえっ」となることもあります。これは生理的な反射で、窒息とは違います。あわてずに、笑顔で「おえってなっちゃったね、出してごらん」と言いながらお手伝いしてみましょう。

食べることに慣れるために

手に取って口に入れることで、子どもは自分の適量を覚えていき、食べることが上手になり、大人と同じ食事を食べられるようになっていきます。

大人がちょっとかじって「〇〇な味だね」と言うなど、食べているところを見せてみましょう。子どもも同じことをやりたがりますよ。

食事が「楽しい時間」になることで、食べる意欲がぐんと高まることが期待できます。

子どもが食べることに慣れるためには、安全であること、そして自分から食べたいと思えることが大切です。親子で食べる時間を楽しむようにしましょう。

まいにちスクスク「親子で楽しく食事をする方法」の番組記事

- (1)ママパパの気持ちの持ち方

- (2)「いつ」「どこ」で食べる?

- (3)食べさせ方のポイント

Eテレの育児情報番組「まいにちスクスク」でこれまでに放送した内容はこちら

PR