親子で楽しく食事をする方法(2)「いつ」「どこ」で食べる?

子どもは成長と共に、さまざまな食材を食べられるようになります。でも、「ごはんを食べてくれなかったらどうしよう」と不安になることも。実は、子どもが食事を楽しむためには、「いつ」「どこ」で食べるかがとても大事なのです。

食事の「時間」と「空間」をデザインする、そんな環境作りの工夫について紹介します。

講師: 大山牧子(神奈川県立こども医療センター 偏食外来担当医)

「時間」のデザイン

子どもが、いつでも食べられる「だらだら食べ」になっている場合、空腹感がまひして食欲がなくなっている場合もあります。

「食事時間」を作ることはとても重要です。おいしく食べるための「ほどよい空腹」を目標に、食事間隔をとっていきましょう。

食事時間

朝昼晩の食事をとる時間のバランスを考えます。

食事と食事の間は、たくさん遊んで、おなかをすかせることで食欲がわき、おいしく食べられます。

また、3歳くらいまでは、食事やおやつの時間の間隔が2時間半未満だと、トータルで食べる量が減ってしまいます。

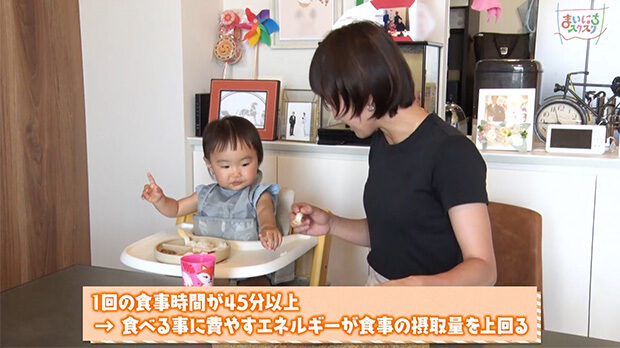

1回の食事時間が45分以上になると、食べることに費やすエネルギーが食事で得られる摂取量を上回ってしまうことがわかっています。

1回の食事は15〜30分くらいを目安にしましょう。

生活リズム

早起きを心がけることで、時間のデザインもしやすくなります。

まずは生活リズムを整えて、夜、子どもがぐっすり眠れるようにしましょう。

「食べやすい」空間作り

小さな子どもは、体のバランスをとりながら座ること、食べることを一緒にするのは難しいです。そのため、その子どもの体格にあった椅子に座るのが大切です。

食卓の高さは子どものへそより少し高い位置。

足首、膝、股関節の角度を90度にし、足の裏が足台または床に全てつくことが大事です。

不安定なときは、タオルやクッション、箱などを足の下や腰回りに置いてみましょう。体が安定すると、落ち着いて食べやすくなります。

食卓に座るときには、それまで遊んでいたおもちゃは「『待っててね』をしようね」と言って、置いてくるようにしましょう。

どうしても難しい場合は、「小さなおもちゃ1つだけだよ」と伝えて食卓に置き、「食べている間は『待っててね』をしようね」と言いましょう。

子どもが集中して食べられるための工夫も必要です。

子どもは、2つのことを同時にできないので、テレビ・動画を見ながら食べるのも難しいです。テレビが目につかない位置に座らせるなど、工夫してみましょう。

一緒に歌を歌いながら椅子に座らせるなど、食卓につくのが楽しくなるような工夫をするのも効果的です。

また、空間作りで大切なことは、親が楽しく好きなものをバランスよく食べる姿をみせることです。同じメニューをシェアすると子どもも喜んで食べるかもしれません。

同年齢の子どもと一緒に食べる機会を作る

子どもは「まね」をするのが得意です。

同じくらいの年齢の子どもと一緒に食卓を囲むと、「お友だちが食べているから自分も」という気持ちが芽生え、自然と苦手な食材にもチャレンジするようになるかもしれません。

同年代のお友達と一緒に食べる機会が増えると、食事が「楽しい時間」であると感じられるようになり、食べる意欲にもつながります。

「大変だ、いろいろしなくては」と思うかもしれません。でも、「いつ」「どこで」を決めるのは親の役割です。思い切ってやってみてくださいね。

楽しい食事の時間と空間を作ること。食事が楽しいと思えるようになること。それらがやがて、なんでもおいしく食べられることにつながっていきます。

まいにちスクスク「親子で楽しく食事をする方法」の番組記事

- (1)ママパパの気持ちの持ち方

- (2)「いつ」「どこ」で食べる?

- (3)食べさせ方のポイント

Eテレの育児情報番組「まいにちスクスク」でこれまでに放送した内容はこちら

PR