放送1000回記念 聞かせて! 育児のモヤモヤ全国アンケートスペシャル! 後編

「すくすく子育て」放送1000回を記念して、「子育てでモヤモヤしている悩み」を全国のパパ・ママにアンケート。1000人以上のリアルな声が寄せられました。前編に続き、後編ではアンケートでは少数だったものの見過ごすことができない悩みについて考えます。

専門家・ゲスト: 大日向雅美(恵泉女学園大学 学長) 汐見稔幸(東京大学 名誉教授/教育学・保育学) つるの剛士(俳優・歌手・タレント)

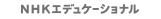

「すくすく子育て」モヤモヤアンケート

日本全国1291人のパパ・ママからさまざまな悩みが寄せられた、すくすく子育てモヤモヤアンケート。

その中から、「シングルの子育て」「子どもの安全」「自分の人生や仕事」の3つに注目します。

シングルの子育て

まずは「シングルの子育て」です。

汐見稔幸さん この中でいちばん気になったのは「シングルの子育て」です。今、シングルの人が少しずつ増えてきています。大変な困難を抱えていると感じます。

パパ・ママたちの声

番組に寄せられたアンケートの声を紹介します。

✉ シングルマザーで孤独、誰も褒めてくれなくて寂しい、常に不安と戦っている。 (愛知県)

✉ ひとり親です。仕事育児家事でカツカツです。もっと子どもと話したり遊んだり、自分も休んだりしたいのに、とにかく余裕がありません。 (東京都 お子さん8歳)

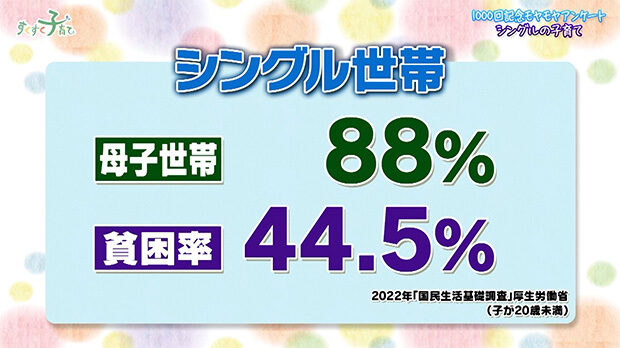

シングル世帯と貧困率

出典:2022年「国民生活基礎調査」厚生労働省

厚生労働省の2022年「国民生活基礎調査」によると、子育て中のシングル世帯(子が20歳未満)は8割以上が母子世帯です。また、シングル世帯の貧困率は44.5%と高く、お金の面でも余裕がない傾向がみえます。

大日向雅美さん とりわけシングルマザーが経済的にも時間的にも余裕がないのは、日本の社会が子育てを母親ひとりに託し過ぎているからではないでしょうか。だから働けない、働けないから収入も減るという悪循環です。もっと社会が支援を考えていく必要があると思います。

汐見稔幸さん これから、シングルで子育てする人が増えてくるかもしれません。価値観が多様化している社会では、暮らしてみたら「一緒に暮らすのは無理だ」となる人が増えると思います。無理に我慢すると人生が苦しくなってしまう。シングル世帯が抱える子育ての困難を個人の責任にするなら、ますます子どもを産まなくなってしまいます。日本は「自分で産んだのだから、自分で子育てするのが当たり前」という考えが強すぎる気がします。子どもたちは国の宝です。シングル世帯が苦しんでいるならば、サポートするのが社会の課題だと思います。

りんたろー。さん(MC) どこか自己責任感が漂っていて、シングルの人たちが悲鳴を上げにくい状況があるのかもしれませんね。

8年前に番組に参加したママの現在

「すくすく子育て」では、これまでにたくさんのシングルの子育てを取材してきました。

2017年に番組に参加したママは、今どのような生活をしているのでしょうか。再び訪ねてみました。

1歳だったお子さんは、小学校3年生です。番組に参加した当時、離婚したばかりだったママは「できるだけ周りに頼らず、自分だけでしっかり育てていきたい」と考えていました。でも現実は難しかったそうです。

ママ いっぱいいっぱいになってしまい、「もう無理だ」と思ったんです。できるだけ頼らないと考えていましが、実家や元夫に手伝ってもらいながら子育てすることにしました。 そう変われたのは、番組に参加したとき、みんなが明るく前向きにシングルの子育てを頑張っていると感じたからです。私だけじゃないと思えて、とても気持ちが楽になりました。

今では、ママが忙しいときにお子さんが手伝いをしてくれることもあるそうです。これからもいろんな人の力を借りて、子育てができたらいいですね。

りんたろー。さん(MC) やっぱり頼ることは大切ですよね。

大日向雅美さん 頼ることは大切ですし、当たり前だと考えてください。頼ることを「わがままではないか」「後ろめたい」と思うのであれば、発想を変えるべきです。「この子の育ちには社会の支援が必要」と考えれば、シングルかどうかで声の上げ方が違うなんて、気を遣わなくていい。そう当たり前に言える社会を作っていかなくてはいけません。汐見さんの言う「大事な子どもは私たちみんなで育てる」は、そういうことだと思います。

汐見稔幸さん 貧困に陥った原因をどう考えるかというデータがあります。アメリカなどでは「社会の問題だ」と答える人がいますが、その中で「個人の努力が足りない」が目立って多い国が日本です。日本は自己責任という考え方が強くなってしまったと思います。「自立する」ことを「頼らない」ことだと考える人が多いのかもしれません。私は、「上手に頼れることが自立」だと考えています。そのように考え方を変えていかなくてはいけません。

子どもの安全

つづいて「子どもの安全」です。

りんたろー。さん(MC) 気になる悩みです。いろんなニュースでも目にしますからね。

パパ・ママたちの声

アンケートには、犯罪や災害への不安が寄せられました。

✉ 子どもが犯罪に巻き込まれてしまったら、どうしよう。子どもを失ってしまうことが起こったら、どうしよう。こんなこと考えると眠れなくなる。 (愛知県 お子さん4歳)

✉ 子どもへの性犯罪を防ぐために、何ができるのか。性犯罪の報道を見るととても怖くなる。どうすれば子どもを守れるか知りたい。 (福島県)

✉ 自分がどれだけ子どもたちを安全に守れるだろう? また被害にあったとき、本人と私たちはどうやって立ち直っていくのだろう? 実際にニュースを見てて、涙が出るほど苦しくなります。 (神奈川県 お子さん4歳・2歳)

丸山桂里奈さん(MC) 地震はいつ起こるかわからないし、子どもをどうするか、ごはんをどうするかと必死になりそう。子どもをどう守れるのか、とても不安になります。

能登半島地震 子どもと親の「日常」を守ろうとした場所

石川県穴水町は、2024年の能登半島地震で大きな被害を受けました。震災のとき、子どもと親の「日常」をなんとか守ろうとした場所があります。

認定こども園「平和こども園」です。今は、0~6歳までのおよそ60人の子どもたちが通っています。

地震直後、ライフラインが途絶えてしまった穴水町では、子どもたちのおむつや食べ物も不足し、がれきが残る街には遊べる場所もありませんでした。そんなとき、それまで通りの「日常」を送れるように民間の避難所として地域に開放すると決断しました。乳児用の保育室では3か月の間、赤ちゃんから高齢者まで、のべ60人の被災者が寝起きしていたといいます。

地震の翌日、園を開放することをいち早く決めたのは園長の日吉輝幸さんでした。

日吉輝幸さん(園長) 私たちが園児と日々生活していることは、まさに日常であり生活です。だから、避難所としてもここは生活の場であると考えました。大事な役割を果たしたのではないかと思います。

親子3人でこの避難所で暮らしていたというパパに話を伺いました。

パパ 2か月ぐらいお世話になりましたが、同じぐらいの子どもも集まっていました。子どもの心のほうは、こういう状態だけど楽しく生活していたように見えたのでとても助かりました。

震災から1年以上がたち、親たちは子どもたちの居場所の重要性を改めて感じるといいます。

子どもを園に通わせているママ 災害が起きたとしても、子ども同士が関われる場はなくしてほしくないと思います。震災から1年がたちますが、怒りやすくなるなど情緒不安定になると感じるときに、お友だちと一緒に遊ばせてあげると、不思議とその日は怒らないんです。

子どもをまんなかにした、地域復興の試みが続いています。

丸山桂里奈さん(MC) 子どもは、おそらく大人より敏感だと思うので、子どもの心が疲れてしまうと大変ですよね。子どもたちが集まれる場所があったのはいいですね。

汐見稔幸さん 大人だったらある程度は見通しを持てても、子どもには経験値がありません。不安が心に残ってしまう子もいます。このようなときは、まず子どもを楽しく遊ばせてあげることが絶対的に大事です。それから、子どもが抱えた感情を上手に出させてあげる。例えば絵を描いて、それが真っ黒でもいいのです。 被災した場合の心のケアについて、私たちはもっと学んで共有しないといけないと強く感じています。

大日向雅美さん 日本に暮らしていれば、誰でもいつでも被災する前提で暮らさなくてはいけません。行政のしっかりしたサポート体制が必要ですが、地域の人たちが子どもを守ろうと、地域のネットワークを広げて、相互扶助のシステムを作っていた例を聞いたこともあります。汐見さんが話したように、子どもの心のケアに十分気をつけながら、子どもと一緒に生きるために、私たちは何かを助けるために立ち上がっていくことも大事な防災の訓練だと思いました。

自分の人生や仕事

つづいて「自分の人生や仕事」です。

大日向雅美さん 今の時代ならではと思うのは自分の人生や仕事と子育てのバランスですが、特にこれは女性たちの悩みではないかと思います。

パパ・ママたちの声

パパ・ママのインタビューを紹介します。

💬自分の人生はこれでいいのかなと思うときもあります。インターネットでキラキラしているママが多いですし、自分にはできないなと。(滋賀県 お子さん8歳・1歳7か月のママ) 💬子育てや家事をしていると「自分はいろいろやってるけど、一体何者なんだろう」となってきて、何も生産していないと思ってしまいがち。(熊本県 お子さん5人のママ)

「子育てと仕事の両立」の悩み

助産師を続けたい気持ちは強く、あきらめずに働こうとしました。ただ、パパは2~3年ごとに転勤がある仕事で、面接で手応えがあっても保留される現実があります。気づけば仕事よりも子育てに追われる毎日です。

とても幸せで楽しいけど、女性が社会進出してキャリアを積めるようになったからこそ、欲張りだけど自分のキャリアも積んでいきたい。でも、子どもたちの幸せがいちばん。最近では「子どもたちが笑顔で過ごしてくれるならそれでいいか」と思うようにしています。でも、子どもたちを笑顔にするには、私も満足していないと難しい…。どこかでもどかしさがくすぶっています。

(お子さん2歳4か月・5か月のママ)

りんたろー。さん(MC) 欲張りと考えなくていいと思います。環境とサポートが整っていればあきらめなくていいこともあるはずです。

大日向雅美さん このテーマに悩むママは、子どもがかわいいし子育ての大切さもきちんとわかっている。でも、子育てで自分のすべてが消されてしまうことがつらいのです。 私は1970年代からママたちの悩みを聞いてきましたが、70年代はまだ女性の活躍があまり言われておらず、「社会に地盤がないから」と社会のせいにして割り切ることもできなくはなかった。でも今は「女性の活躍」と言われ、「どちらを選ぶのも自己責任」といった雰囲気が漂っているのに、社会の仕組みは伴っていません。「女性が活躍」と言われても、かえってつらくなる面もあると思います。

パパからの悩みも寄せられています。

✉ 子育てしながらテレワークしています。仕事でも余裕がない状況ですが、どうしても育児で席を外す必要があったりして、仕事の評価が下がったらどうしようと不安になります。 (東京都 お子さん1歳11か月)

りんたろー。さん(MC) パパも時代の変わり目に向き合っていますよね。

汐見稔幸さん 私も、仕事と育児の両立にとても悩みました。子育てがいちばん忙しいときが30~40代で、女性がする子育ては全てしようと決意したんです。ただ、子育ては「今日は子育てしない」といったことができませんよね。まわりから「最近仕事してないな」と言われて葛藤もありました。どうすればいいかと考えて、どちらも100%でするのはそもそも無理だと割り切ることにしました。子育ては今しかない、大学での研究は50~60歳になってもできるのだからと思ったんです。仕事は、今の時代、今の年に合うような方法に変えていったら気持ちが楽になりました。

りんたろー。さん(MC) 子育てしていると「幸せだからこれでいいや」と思うときもあるけど、「このまま、自分の人生はどうなるの?」と思うこともありますよね。

丸山桂里奈さん(MC) わかります。このままずっと子育てをして、自分の好きなことやしたいことが何もできないのかなと思うこともあります。

大先輩パパに会ってきた

りんたろー。さんが、子育てによって自分の人生を輝かせている大先輩に会いに、埼玉県の保育園に行ってきました。

待っていたのは、つるの剛士さん。5人のお子さんのパパでもあり、「すくすく子育て」のMCをしていたこともあります。番組での経験を生かし、保育士と幼稚園教諭の免許をとり、今では非常勤で幼稚園の先生もしているそうです。

5人の子育てで学んだこと

つるのさんに、子育てについてたっぷり聞きました。

りんたろー。さん 5人のお子さんを育てるのに、いちばん大変だったことはなんですか?

つるの剛士さん もう忘れましたね。1歳を超えても大変だし、5歳になっても、小学校、中学校、高校になっても、それぞれの年代での大変さがあるんですよね。むしろ、りんたろー。さんがうらやましい。だって、1歳は大変だけど、すごくかわいいですよね。大変なのは経験値がないからで、だんだん親として経験値が増えてくるから「いい加減」になってきます。

りんたろー。さん 「いい加減」って「ちょうどいい加減」ということですか?

つるの剛士さん そうなの。りんたろー。さんは、いちばん大変な時期だと思うけど、それもひとつの「親にさせてもらう経験」だと思いますよ。

りんたろー。さん 2~3か月のときに、あまり寝てくれなかったんですが、よく寝るようになってきたんですよ。そうすると卒乳がうまくできていなくて、また夜寝なくなってきたんですよね。

つるの剛士さん いいね、おめでとう! 子どもがいちばん甘えているときで、最高ですよね。番組のMCをしていたころは上の子は3歳で、あっという間に21歳になりました。みんな大きくなって巣立っていきます。

つるの剛士さん 今、振り返ってみると、子どもたちと会話している時間は多分10年もなかったですね。

りんたろー。さん 寂しさもあるんですね。

つるの剛士さん そうなのよ。だから、今を丁寧に関わったほうがいいと思います。

りんたろー。さん 今が大事なんですね。

つるの剛士さん もちろん経済的・物理的な大変さはあるけど、それを上回る幸せを子どもたちにもらいましたね。子どもたちは、唯一無二、なくてはならない存在です。

そんなつるのさんですが、ママへの感謝は忘れないといいます。

つるの剛士さん 今の自分になれたのは、子どもたちと妻のおかげです。夫婦で切磋琢磨して、お互いに成長しあって家庭ができていると感じます。妻とはまた一緒になりたいですね。

りんたろー。さん すてきですね。家に帰るとママが大変で、「僕がちゃんとしなきゃ」と理想のパパ像みたいなものを追い求めて、肩に力が入っていたように思います。つるのさんと話していると「君は大丈夫だよ」と言ってもらえているようで、気が楽になります。

つるの剛士さん でも今は、肩に力を入れたほうがいいですよ。僕も当時は、ガッチガチに力が入っていました。それはそれでいいと思うんです。だんだん力が抜けて「いい加減」になってくるんですよ。

りんたろー。さん そうなんですね。今日は、ありがとうございました。またよかったら話を聞かせてくださいね。

10年後の悩みは?

りんたろー。さん(MC) 2週に渡ってお送りした、すくすく子育て1000回記念モヤモヤアンケートですが、10年後親たちはどんな悩みを抱えているでしょう。

汐見稔幸さん 子どもの将来の不安が、もう少し大きくなるかもしれませんね。人工知能を組み込んだ機械で、人間が何もしなくても最低限の生活ができてしまうかもしれない。でも、何もしないのが幸せなのか、人間の幸せとは何なのか、深刻な問いになると思います。すると、自分の好きなことを見つけて、もっと上達しようと努力して、仲間と共有するという、当たり前のことが人間にとって大事だとはっきりしてくるかもしれません。そうだとしたら、小さいときに何をしてあげたらいいのか、もっと考えるようになるのではないかと思います。

大日向雅美さん あまり今と変わってないのかもしれません。もちろん汐見さんが話したように、社会のいろんなツールや仕組みは変わっていきます。その中で、親として子どもの育ちをどう守るかという点は変わらないと思います。しなやかに、したたかに子どもの育ちに向き合えるような親であってほしいと思います。この番組が背中を押してくれるのではないかと、期待と願いを込めています。

子育てで幸せなことは何ですか?

最後に、全国のパパ・ママたちに質問した「子育てで幸せなことは何ですか?」の答えを紹介します。

💬子育ては大変だけど、大変な中でも幸せなことがいっぱいあります。「ママ大好き おやすみ」って言ってギュってして寝るんですけど、そういうとき幸せだなと思います。 (高知県 お子さん3歳4か月・9か月のママ)

💬毎日大変の連続ですが、「ありがとう」「とうと大好き」と言ってくれることがあって、その一瞬のために頑張っているというか、父親でよかったなと思います。 (福岡県 お子さん2歳11か月・1歳4か月のパパ)

💬子どもが「お父さん」って、ニコニコ寄って来てくれるのがすごくうれしいです。 (北海道 3歳4か月・8か月のパパ)

💬子どもが好きじゃなかったんです、産まれるまでは。それが、だんだん成長が見えて、両手で遊べるようになったり、物を持てるようになったり。そんな姿を見るのは幸せだと思います。 (熊本県 お子さん6か月のママ)

💬子どもが反応してくれて、「これ、楽しかったのかな」とか、わかるようになってくると楽しいですよね。 (北海道 1歳5か月のママ)

💬どんどん成長していくし、2人でじゃれあっている姿や寝ている姿がかわいいですね。 (石川県 お子さん4歳・1歳6か月のママ)

💬今まで夫婦2人の生活だったのが、パパと子どもの話ができるようになって、家族の雰囲気がとてもよくなりました。 (滋賀県 お子さん1歳5か月のママ)

💬忙しいし大変だけど、家族みんな元気で健康で、同じような毎日が幸せです。 (滋賀県 お子さん8歳・1歳7か月のママ)

今回、たくさんのパパやママ、子育てに関わる施設にご協力いただき、みなさんの声を集めることができました。ありがとうございました。

「すくすく子育て」は、そんなみなさんの声を大切にして、これからもずっと子育てを応援していきます。

PR