子どもの食事を安全に(3)子育て家庭の食中毒対策

毎日の子どもの食事。窒息事故や食中毒を防いで安全においしく食べる習慣をつけたいですよね。子どもの食事の安全について教えてもらいました。

講師: 川口由美子(管理栄養士/母子栄養協会代表理事)

はじめに

川口由美子さん 食中毒は、食べ物についた細菌やウイルスが体の中に入ることで、おなかが痛くなったり、発熱などを引き起こします。暑い夏に多いと思われがちですが、一年中注意が必要です。夏場は細菌が原因の食中毒が多く、冬場はウイルスが原因の食中毒が多いのです。

つけない・ふやさない・やっつける

食中毒を防ぐ基本的な対策は、細菌を「つけない」「ふやさない」「やっつける」ことです。

※ウイルスの場合は「もちこまない」「ひろげない」「つけない」「やっつける」

つけない

調理前や調理中の手洗い、包丁・まな板の使い分けといった衛生管理をします。

ふやさない

冷蔵や冷凍の必要な食品は、持ち帰ったらすぐに冷蔵庫などに入れて、適切な温度で保管します。

やっつける

加熱して調理する食品は、中心部までしっかり火を通すことが大切です。

肉の生食・生焼けに注意

小さい子どもほど細菌やウイルスに対する抵抗力がなく重症になりやすいです。肉の生食は絶対に避け、肉の生焼けにも注意しましょう。

例えばひき肉は、肉を細かくひくときに表面についた細菌が内部に入りこむおそれがあります。調理するときは中心部までしっかり加熱し、食中毒を引き起こすリスクを減らしましょう。

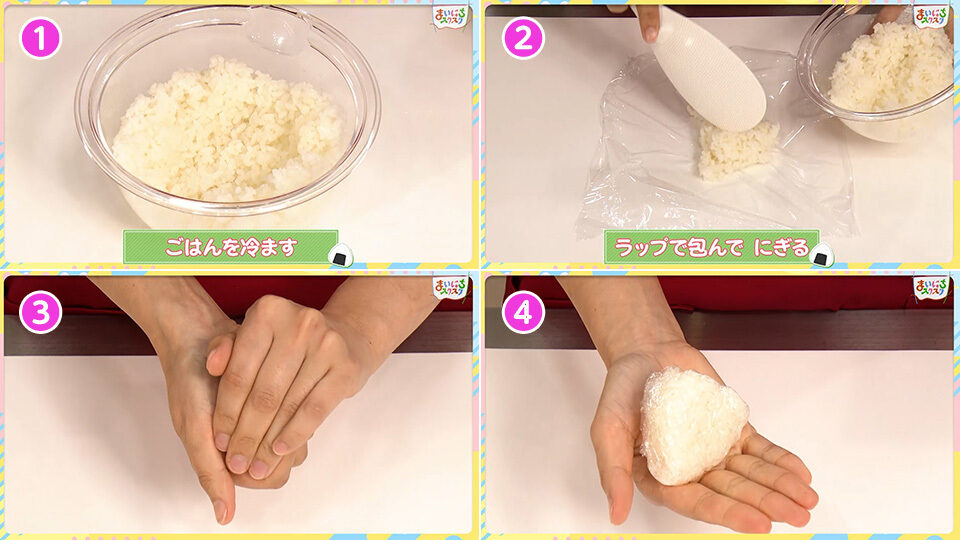

おにぎりを持ち歩くとき

持ち歩き用におにぎりをつくるときに、気をつけたいことがあります。

ごはんをしっかり冷まします。

素手ではなくラップに包んでにぎりましょう。

ごはんをしっかり冷ますことで、細菌が繁殖しにくくなります。

冷凍保存の食中毒対策

続いて、冷凍保存するときの食中毒対策です。

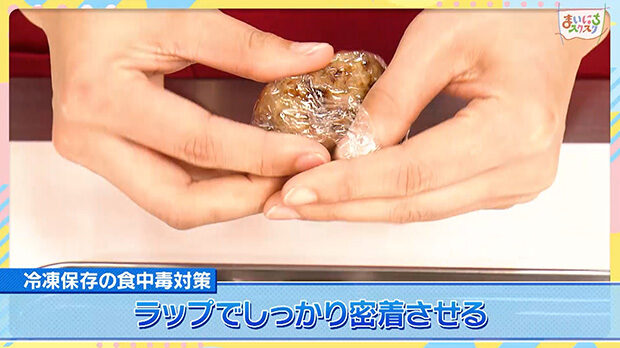

冷凍保存するときは、あら熱をとり、使うぶんだけ解凍できるよう小分けにします。

食材は空気に触れると劣化しやすいので、ラップでしっかり密着させて包みます。

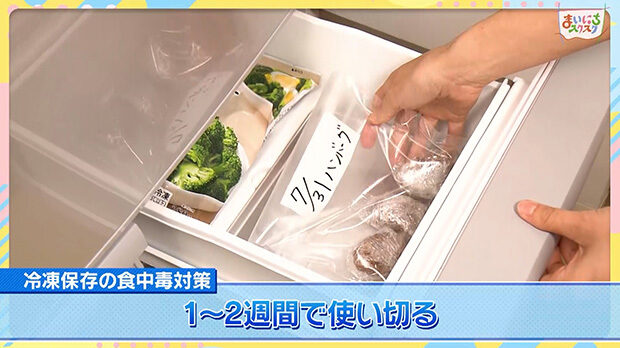

さらに日付を書いた密封袋に入れ、1~2週間をめどに、早めに使い切りましょう。

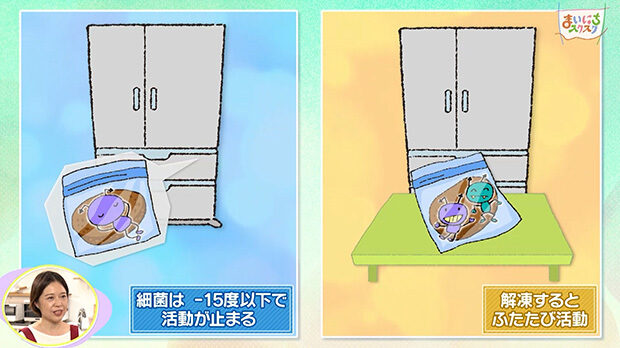

細菌はマイナス15度以下で活動が止まるため、冷凍中は細菌の繁殖が止まります。ですが、解凍するとその細菌が増えてしまいます。自家製のおかずは必ず加熱して解凍しましょう。

市販の「自然解凍OK」の冷凍食品は、細菌がつかないよう厳重に管理されています。

お弁当など、しばらく持ち運ぶときは十分に冷ましてから入れましょう。

赤ちゃんで気をつけたいこと

特に1歳未満の赤ちゃんで気をつけたいポイントです。

粉ミルク

まず、粉ミルクは70度以上の湯でしっかり溶かしてつくります。

作り置きは避け、基本的に2時間以内に使い切りましょう。

外出先で湯が準備できない場合は、乳児用液体ミルクを利用しましょう。

はちみつ・はちみつ加工食品は、1歳を過ぎてから

はちみつは、腸内細菌がまだ整っていない1歳未満の子どもが食べると、ボツリヌス菌による食中毒・乳児ボツリヌス症を起こすおそれがあります。

はちみつ・はちみつ加工食品は、1歳を過ぎてから与えましょう。

ボツリヌス菌は熱に強いので、はちみつを使ったお菓子や飲み物にも注意しましょう。

子育て家庭の食中毒を防ぐポイント、参考にしてください。

まいにちスクスク「子どもの食事を安全に」の番組記事

- (1)窒息を防ぐ! 食材&調理法

- (2)窒息を防ぐ! 食べ方&食べさせ方

- (3)子育て家庭の食中毒対策

Eテレの育児情報番組「まいにちスクスク」でこれまでに放送した内容はこちら

PR