「親性脳」は、子育てを適切に行うために必要となる、脳や心の働きのこと。15年ほど前から脳科学などの分野で注目され、研究が進んでいます。

親・養育者の脳では2段階の働きが起こる

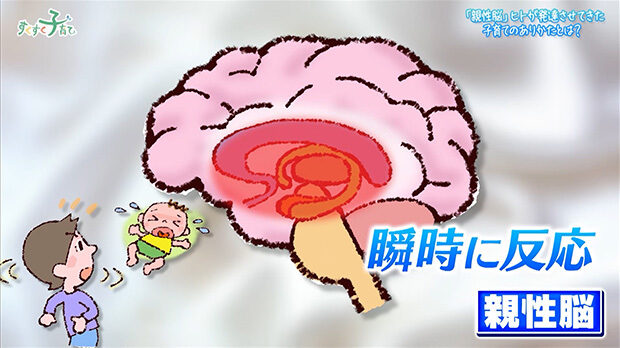

例えば赤ちゃんが泣いたとき、親・養育者の脳では2段階の働きが起こっています。

親性脳の第1段階は、瞬時に反応するネットワークです。まず、子どもが泣いていることに、無意識的に気づきます。瞬時に反応するときは、脳の奥のほうにある部分が働きます。

第2段階は、「この泣き声はいつもと違う、熱がある?」「おなかがすいている?」など、次に何をすればいいかを考えること。状況に応じて考えるときは、脳の前の方にある、前頭前野(ぜんとうぜんや)が働きます。前頭前野は、ヒトが進化の過程で獲得した高度な認知能力を担う場所です。例えば、子どもの状況からさまざまなことをイメージ・予測して、適切なサポートや教育ができるのです。これが、ヒト特有の子育てです。

この第1段階と第2段階をまとめて「親性脳ネットワーク」といいます。ヒトはこの2つの働きがあって、子育てができるといいます。

子育ての向き不向きに性差はある?

りんたろー。さん(MC) うちで子どもが泣くと「ママじゃないとダメ!」と言われて、ママに子どもをお願いしてしまうときがあります。子育ての向き不向きに、性別の違い・性差はあるのでしょうか。

脳科学では親性脳の発達に性差はないことがわかってきた

明和政子さん 「女性は子育てに向いている性」という認識が多いように思いますが、脳科学では親性脳の発達に性差はないことがわかってきました。

親性脳の発達に性差はあるの?

親性脳の発達に、性別による違いがあるのかを調べた研究があります。

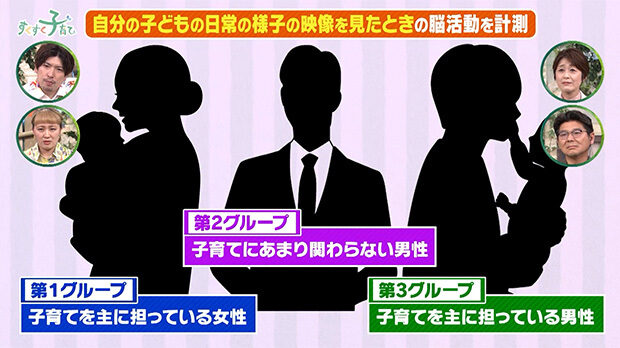

1歳児の親を3つのグループに分け、親性脳の活動を比較しました。第1グループは「子育てを主に担っている女性」。第2グループは「子育てにあまり関わらない男性」。第3グループは「子育てを主に担っている男性」。

それぞれに、自分の子どもの日常の様子の映像を見てもらい、脳の活動を計測しました。

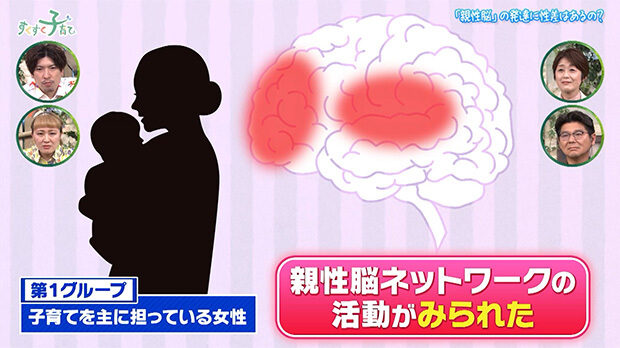

その結果、第1グループには、親性脳ネットワークの活動がみられました。

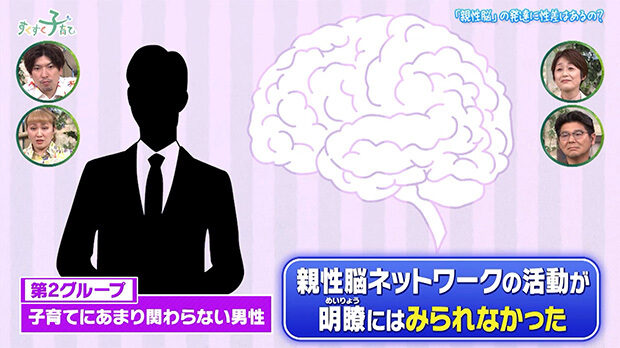

第2グループには、親性脳ネットワークの活動が明瞭にはみられませんでした。

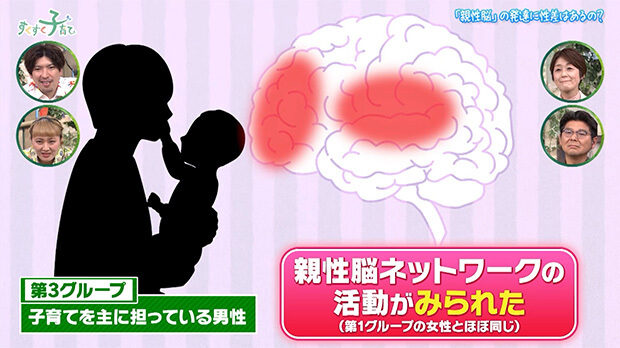

そして、第3グループの親性脳ネットワークの活動は、第1グループとほぼ同じでした。つまり、親性脳の発達には、生物学的な性差はなく、育児経験を重ねることで発達が進むことが科学的にわかったのです。

―― 女性は出産したら自動的に親になれるわけではないということでしょうか?

「女性は出産したら自動的に親になれる」という考え方を支持する科学的証拠はない

回答:明和政子さん 「母性」という言葉があり、まだ「女性は出産したら自動的に親になれる」という考え方があるようですが、科学的証拠はありません。親性脳は子育ての経験によって発達するもので、性差はない。これが最新科学でわかってきたヒトの子育てに必要な脳の働きです。

りんたろー。さん(MC) 最近は、パパも子育てに参加するようになってきました。子育てする人、しない人の違いが大きい気がします。

―― 子育てについてパパの個人差は大きいのでしょうか?

男性の親性脳の発達には個人差が大きいことがわかってきた

回答:明和政子さん 男性は妊娠・出産を自分の体で経験しません。では、男性はいつから、どうやって親性脳を発達させていくのか。その研究を進めています。現時点では、私が思っていた以上に、男性の親性脳の発達には個人差が大きいことがわかっています。

パパの親性脳の発達に個人差が大きい理由とは?

明和さんたちは、妻が妊娠中で、これから第1子が生まれる男性の親性脳の活動を追跡調査しました。

すると、子どもが生まれる前にもかかわらず、男性の親性脳の発達には次のような個人差がみられました。

●1つ目:親性脳がかなり発達しているとみられるタイプ

●2つ目:親性脳が発達し始めているタイプ

●3つ目:親性脳の発達が確認できないタイプ

どうしてこんな違いが生まれてきたのでしょうか。わかってきた要因は、就労時間、そして赤ちゃんとの接触経験でした。

明和さんたちの研究では、過去2年間に親戚や友人の子どもとの触れ合い経験がある男性は、自分の子どもが生まれる前から親性脳の発達がより進んでいることがわかったのです。

一方で、勤務時間が長い男性は、短い男性に比べて親性脳があまり発達していない傾向が見られました。

※2020年発表の研究 コロナ禍以降の在宅勤務増加の影響は考慮する必要がある

りんたろー。さん(MC) 私はまだ親性脳が発達途中なのかもしれません。仕事は忙しいけど、育児もがんばりたいです。親性脳はどうやって発達するのでしょうか?

赤ちゃんとのスキンシップが有効

回答:明和政子さん 私たちの研究では、赤ちゃんとのスキンシップがいちばん有効だと考えられます。

丸山桂里奈さん(MC) 赤ちゃんとの触れ合いが大事といいますが、ベタベタしないとダメなのでしょうか?

赤ちゃんも親も気持ちがいい程度のスキンシップがいい。毎秒2~3㎝程度の優しいタッチが効果的

回答:明和政子さん おそらく、赤ちゃんも親も気持ちがいい程度のスキンシップがいいと思います。目を見て声をかけるとさらにいいですね。 毎秒2~3cm程度の優しいタッチが効果的とされています。親子双方の神経伝達物質「オキシトシン」の分泌を高め、とても安心した心地いい気持ちがわき立つのです。オキシトシンは「幸せホルモン」「愛情ホルモン」とも呼ばれています。

丸山桂里奈さん(MC) でも、自分の親性脳が育っているかわからないので不安です。

りんたろー。さん(MC) わかります。子どもはどうしても「ママ、ママ」。私がパパを感じられる唯一の瞬間は、保育園の送り迎えですね。送ったとき、子どもがなかなか離れなくて泣いたりすると「求めてくれてる」と思えるので、率先して送り迎えしてます。

親性脳はゆっくり発達していけばいい

明和政子さん 私自身も、子育てを振り返ると自分の親性脳は育ってなかったように思います。ワンオペで、毎日の生活がしんどくて、「子どもがかわいい」と思うまでに2年かかりました。あるとき、子どもがニッコリ笑って体をくっつけてきてくれて、おそらくオキシトシンが出てきたのでしょう。ようやく「この子は私を必要としてくれてるんだ」「かわいい」と思えたのです。私の反省から、みなさんには「親性脳はゆっくり発達していけばいい」と伝えたいです。 私が救われたのは、保育園の先生なんです。「〇〇ちゃん、ママが帰ってくるのを待ってたよ」「ママといると笑顔がすてきだね」と、子どもだけでなく私自身も共同養育の場でほめてもらえました。おそらく、この経験がなければ、私の親性脳は今のようには発達していなかったように思います。

―― 親性脳は育児だけに生かされるのでしょうか?

育児は「前頭葉」を発達させる。親自身の成長・学びの場でもある

回答:明和政子さん 重要なポイントだと思います。子育ては、何かしながら常に次のことを考えて行動するマルチタスクですよね。育児は、とても難しいことを考える前頭葉を特に発達させます。親自身の絶好の成長・学びの場でもあるのです。

PR